пятница, 26 декабря 2025 г.

среда, 24 декабря 2025 г.

«Залюблен посмертно, хотя не сразу»

Николай Рубцов начал писать стихи рано – в шесть лет. У него они были откликом на горести, которые мальчику щедро дарила судьба: ранняя смерть матери, детдом в селе Никольском (где Рубцов потом жил и где ныне находится его дом-музей), пропажа отца на фронте – долгие годы Николай считал, что тот погиб, и лишь в 1955 году они встретились. До этого про сына, сданного в детдом, отец так и не вспомнил.

Учителя детдома вспоминали, что «Коля был хрупким мальчиком с черными глазами и располагающей к себе улыбкой», хорошо играл на гармошке, был сообразительным, читал много книг, выделялся какой-то особой непосредственностью и доверчивостью по отношению к миру.

Детдомовский сирота, начитавшись книг о путешествиях, буквально бредил морем. Едва получив свидетельство об окончании семи классов, Рубцов уехал в Ригу, чтобы поступить в мореходное училище. Но туда юного романтика не приняли, так как зачисляли в мореходку с 15-летнего возраста. Потом были ранние тяжёлые трудовые годы, работа на заводах, учёба в техникумах, работа в Архангельском траловом флоте.

«Рубцов был житейски абсолютно неуспешен, как часто бывает на Руси. У него и детство тотально катастрофично, и зрелость не состоялась. Он хорошо случился только как поэт. Поэтически он сказался, пожалуй, полностью - или должен был перемениться кардинально. Его сгубили русская тоска, советская постоттепельная безнадега, замкнутый вологодский горизонт 1971 года», - пишет литературный критик и историк культуры Евгений Ермолин. Трудно с ним не согласиться…

Николай Рубцов сумел каким-то непостижимым образом переплавить в своем творчестве лучшее, что есть в русской поэзии, при этом оставаясь самим собой. По неприкаянности, любви к перемене мест и шаманству он похож на Хлебникова, по трагическому ощущению жизни – на Блока, по проницательному видению русской жизни - на Есенина, по мистическому ощущению будущего – на Лермонтова, по чувству природы – на Фета и Тютчева. Но при этом никого из них он не копировал, оставшись самобытным русским поэтом. При жизни поэта упрекали в недостаточности отражения современной жизни и в том, что он весь – в прошлом.

Поэзия Николая Рубцова проникнута русским национальным духом и русским ощущением жизни. От его стихов идет тепло русской печки, они пахнут парным молоком, цветами, осенними дождями. Русь у поэта - вне социальности, вне политики, вне державности и государственности. Она там, где этих слов нет, но есть тишина, покой и воля.

В судьбе Николая Михайловича много символичного. Считается, что он предсказал свою судьбу в стихотворении «Я умру в крещенские морозы…». Так и произошло – умер он на Крещение. В 1971 году в ночь с 18 на 19 января поэта не стало. Только вот мороза не было. Он похоронен на вологодском кладбище.

В честь Николая Рубцова установлены памятники в Вологде, Тотьме и других городах. В Вологде также работает дом-музей поэта. В 1985 году, через 20 лет после выхода его первой книги, именем Николая Рубцова назвали улицу в Вологде. В 1973 году на могиле Рубцова был поставлен памятник: на мраморной плите — бронзовый барельеф, у подножия памятника выбита на камне строка поэта: «Россия! Русь! Храни себя, храни!».

Да… С одной стороны, обладал Николай Рубцов настоящей размашистой русскою душой, был щедрым и участливым. Сестра Галина вспоминала, как у брата появилось новое демисезонное пальто. Через время смотрит — он опять в старом. На вопрос о том, куда делось новое пальто, Рубцов ответил, что отдал его товарищу, у которого и вовсе никакого пальто не было. «Можно было отдать старое» — воскликнула сестра, на что получила возражение действительно в рубцовском духе: «Разве можно дарить старое?»

С другой стороны, человеком он был, вероятнее всего, «неудобным» – и для своих близких, и для окружения пошире, и для самого себя. Возможно, житейские неурядицы – почти всю жизнь у Рубцова даже своей квартиры не было! – сообщали его характеру «колкость». Это можно понять и даже с уважением отнестись к тому, что у Рубцова, видимо, начисто отсутствовали качества карьериста, умение притворяться, вести себя «как все». Но именно таким людям обычно «не везет в жизни».

Наверное, кто-то помнит популярные в 90-е годы песни на стихи Рубцова – «Я буду долго гнать велосипед», «В горнице», «Березы»… Поэт их не услышал. Но нам остались его стихи.

Песня на музыку Александра Барыкина «Букет» стала самой раскрученной. История возникновения стихов очень трогательна. Четырнадцатилетняя девушка шла домой через лес, и вдруг её обогнал велосипедист, в руках которого был букет полевых цветов. Поравнявшись с девушкой, он остановил велосипед и неожиданно вручил ей букет — первый в её жизни, полученный в дар от мужчины! Взглянув в глаза молодого человека, она заворожённо не могла отвести от него взгляда, а глаза как будто говорили что-то, безмолвно и загадочно. Велосипедист рванул с места так же неожиданно, как и появился. Наутро в своём почтовом ящике девушка нашла письмо со стихами, подписанными коротко «Рубцов».

Лирик! Великий лирик!

Подробнее о жизни и творчестве Н. Рубцова в видеоматериале «Портрет. Николай Рубцов. Душа хранит»

У каждого, кто хорошо знаком с творчеством Рубцова, есть свои любимые стихотворения и строки. Они не отпускают, живут в нас, делают нас добрее и сильнее духовно. Как точно определил статус художника и значение поэзии в нашей жизни сам Николай Рубцов:

среда, 17 декабря 2025 г.

Константин Ваншенкин: поэт-фронтовик, любивший жизнь

17 декабря 2025 года исполняется 100 лет со дня рождения поэта-фронтовика Константина Яковлевича Ваншенкина (1925–2012).

В коротком предисловии к сборнику стихов автор написал сам: «Родился в 1925 году в Москве. Нигде никогда не служил (кроме четырех лет армии, куда был призван из десятого класса). Первое стихотворение написал неожиданно для себя в конце войны, в Венгрии. Автор многих книг — стихов, прозы, воспоминаний, эссе. Некоторые стихотворения положены на музыку и стали известными песнями… Благодаря невнимательности отечественной критики и давней песне «Я люблю тебя, жизнь» ошибочно имею репутацию оптимиста, а на деле я грустный, печальный поэт…»

Ваншенкину было двадцать, когда он, командир отделения 4-й гвардейской воздушно-десантной бригады, вернулся с войны. «Те, кто там не был, – сказал Ваншенкин, – они, сколько бы о войне ни читали, не могут себе представить, что это такое было. Сейчас думают, что это похоже на Афганистан или Чечню. Да, и там ужасно было. Но никакого сравнения нет с теми годами, когда пол-России занято врагом, а пол-России погибло…».

Творческая судьба автора сложилась удачно. В 1948 году были напечатаны стихи, а через три года вышла книга стихов «Песня о часовых».

Люди старшего поколения хорошо знают песни на стихи Константина Ваншенкина «Я люблю тебя, жизнь», «Алёша», «Вальс расставания», «Женька».

Когда он написал стихи про Жизнь, ему было тридцать, а ему все не верилось, что вернулся с войны живой. Десять лет душа оттаивала, чтобы в подмосковном весеннем лесу из нее вырвалось: «Я люблю тебя, жизнь…». Под рукой не оказалось бумаги, и поэт записал первое четверостишие на клочке березовой коры. Для Ваншенкина, как и для многих фронтовиков, это были не просто рифмованные слова, но исповедь человека, знавшего цену жизни и смерти.

Марк Бернес увидел эти стихи и предложил немного их сократить, чтобы получилась песня. Он обратился к композитору Эдуарду Колмановскому, который смог передать в музыке то, что чувствовал певец. Песня мгновенно стала популярной, превратившись в визитную карточку Ваншенкина.

В апреле 1961 года она отправится в полёт вместе с Гагариным. При сборах на космодром обсуждался вопрос, что взять с собой из музыкальных магнитофонных записей. Космонавты предлагали различные варианты, а Гагарин твердил: "Я люблю тебя, жизнь!", и прямо было сказано, что это его любимая песня. Этот гимн преклонения перед вечной любовью к жизни придавал силы.

В середине 60-х Ваншенкин и Колмановский создают ещё одну песню, ставшую знаменитой – «Алёшу», посвящённую памятнику советскому солдату в болгарском городе Пловдив. В 1966 в фильме «Женщины» впервые прозвучал знаменитый «Вальс расставания» на музыку Яна Френкеля.

"…Мастерством Ваншенкин не овладевал - мастерство само овладело им в еще юные его годы", - утверждал поэт Александр Межиров. "У него было врожденное чувство внутренней свободы, без которой невозможен любой художник", - говорила дочь и художник Галина Ваншенкина.

Константин Ваншенкин в начале 60-х годов обратился и к прозе. Появляются сборники рассказов «Армейская юность», «Авдюшин и Егорычев», «Любовь по переписке», повесть «Графин с петухом», появляется книга о поэзии и поэтическом вкусе «Непонятливая Лика», автобиографический роман «Писательский клуб». За годы жизни Константин Ваншенкин издал более трёх десятков книг поэзии и прозы.

Поэт, фронтовик, писатель, автор популярных песен в своём творчестве славит вечные ценности – верность, любовь, преданность, мужество, сыновий долг. В стихотворениях, похожих на бытовые зарисовки, рассказывающих о повседневных эпизодах, он отражает большую эпическую жизнь. Бесхитростные сюжеты, случайные наблюдения – но в них автор подводит итог увиденному, подчёркивая целостность картины.

Последними книгами автора стали «Женщина за стеной» (2003) и «Шёпот. Интимная лирика» (2008). Константин Яковлевич умер 15 декабря 2012 года, не дожив двух дней до 87-летия. Всю жизнь он посвятил литературе, своему любимому делу. В его автобиографии часто повторяется слово «повезло». Повезло вернуться с войны живым и здоровым. Повезло встретиться в 1947 году с М. Исаковским, который открыл двери в большую творческую жизнь. Повезло встретиться с М. Бернесом, познакомившим его с песней, через которую к стихам Ваншенкина пришла любовь и известность.

Порой стихи случалось мне встречать –

Константин Ваншенкин

Предлагаем небольшой тест о творчестве Константина Ваншенкина.

1. Первые стихи Константин писал о полярниках и героях Гражданской войны. Когда он начал писать? (9 лет)

2. Его предок Михель Ван Шенк приехал в Россию в середине XIX века и служил лесничим на Полтавщине. Поэт даже написал стихотворение «Родословная» на эту тему. Какие корни поэта по отцовской линии? (Голландские)

3. В 1941 году Константин ещё учился в 10 классе, но в середине года ушёл на фронт – щуплый подросток, невысокого роста. В каких войсках служил Ваншенкин? (Десантники)

4. После войны в 1946 году Ваншенкин поступил в этот институт, но любовь к литературе взяла верх и он перевёлся в Литературный институт. Где он учился после демобилизации? (Геологоразведочный институт)

Нам расставаться настала пора.

Кружится, кружится пёстрый листок,

Кружится, кружится старый вальсок,

Старый, забытый,

Старый, забытый вальсок»

Эта песня, созданная в 1965 году, звучит в известном кинофильме Павла Любимова «Женщины». Как она называется? (Вальс расставания)

6. Осенью 1947 года Ваншенкин встречает человека, который сыграл решающую роль в его творческой жизни. Он помог поверить в свои силы, продвигал публикацию его произведений в журнале «Советский воин». Назовите его. (Михаил Исаковский)

7. Имя Ваншенкина связывали с этим стихотворением, которое он опубликовал в 1951 году в журнале «Новый мир» и посвятил любимой жене Инне Гофф.

Ушёл с девчонкой рядом командир.

И подчинённым было непонятно,

Что это он из детства уходил». Назовите это стихотворение. ("Мальчишка")

пятница, 12 декабря 2025 г.

Сегодня важный государственный праздник — День Конституции!

Ежегодно 12 декабря Россия празднует День Конституции, отмечая значение Основного закона, который определяет наши права и обязанности, формирует структуру власти и закладывает основы государственности. Принятая всенародным голосованием 12 декабря в 1993 году, Конституция получила свой официальный праздник в 1994 году.

4 октября 2022 года Донецкая Народная Республика была включена в список субъектов Российской Федерации, что было закреплено в обновленной Конституции. Это событие принесло нам уверенность в завтрашнем дне, где человек может спокойно жить, развиваться и работать, внося свой вклад в процветание Родины.

Мы живем в одном ритме с соотечественниками, и заветное желание у нас одно на всех: победа, мир и счастье для всех россиян. День Конституции – это не только праздник закона, но и день, когда мы вновь осознаем важность ответственности за будущее нашей страны.

Наш путь к победе нелегок, но мы справимся, потому что мы вместе, и в этом наша сила!

В День Конституции поздравляем всех граждан и желаем стабильности, полноценной личной реализации, новых свершений и красочных событий, наполняющих душу положительными эмоциями!

вторник, 9 декабря 2025 г.

Сатира Салтыкова-Щедрина в борьбе с коррупцией

к 200-летию со дня рождения М.Е. Салтыкова-Щедрина

В читальном зале библиотеки открыта тематическая книжная выставка под названием «Сатира Салтыкова-Щедрина в борьбе с коррупцией». Экспозиция приурочена к Международному дню борьбы с коррупцией и 200-летию со дня рождения великого русского писателя М.Е. Салтыкова-Щедрина, который будет широко отмечаться 26 января 2026 года. Вопросы, которые поднимал писатель в своих произведениях, по-прежнему остаются важными и значимыми для российского общества: коррупция, бюрократия, произвол чиновников, социальное неравенство.

Творчество Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина является уникальным зеркалом, в котором отразились особенности русской жизни XIX века. Его произведения, наполненные острой сатирой, гротеском и иронией, представляют собой не только художественную ценность, но и ценный исторический документ, позволяющий нам понять проблемы и противоречия того времени. Щедринская сатира стала своеобразной летописью эпохи, запечатлевшей её нравы, обычаи и политические реалии.

В произведениях Салтыкова-Щедрина мы видим детальное изображение российской бюрократии с её коррупцией, произволом и бездушием. Чиновники в его произведениях предстают как гротескные фигуры, озабоченные лишь собственной выгодой и карьерным ростом. Они равнодушны к нуждам простых людей и готовы на любые злоупотребления ради достижения своих целей. Тем самым писатель обнажает одну из самых болезненных проблем русской жизни того времени – отсутствие справедливости и законности.

Михаил Салтыков-Щедрин в "Господах Головлевых" критикует паразитизм и лицемерие дворянства. В произведении автор рассказывает о жизни города Глупова, который является символом российской бюрократии и коррупции. В «Сказках» высмеивает беспомощность и никчёмность чиновников, тунеядство помещиков, одновременно подчёркивая трудолюбие и ловкость простого народа.

Произведения Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина, созданные более столетия назад, продолжают волновать и вызывать отклик у современных читателей. Его сатира, острая и беспощадная, кажется удивительно актуальной и сегодня. Почему же сатира Щедрина не теряет своей актуальности?

Причина заключается в том, что многие проблемы, которые высмеивал Салтыков-Щедрин, не были решены и до сих пор остаются частью нашей действительности. Бюрократия, как и прежде, является мощной силой, способной парализовать любую полезную инициативу. Коррупция пронизывает все уровни власти, подрывая доверие к государству. Социальное неравенство продолжает расти, создавая напряжённость в обществе. Поэтому бичующий смех Щедрина по-прежнему необходим, чтобы обратить внимание на эти проблемы и стимулировать их решение.

Более того, сатира Щедрина обладает универсальным характером. Она высмеивает не только конкретные исторические реалии, но и общечеловеческие пороки: глупость, жадность, лицемерие, равнодушие. Эти пороки, к сожалению, не исчезли и сегодня, и поэтому сатира Щедрина остаётся актуальной для любого времени и любого общества. Она помогает нам увидеть свои недостатки и задуматься о необходимости перемен.

пятница, 5 декабря 2025 г.

В библиотеке колледжа оформлена книжно-иллюстративная выставка «И память книга оживит», приуроченная к Дню героев Отечества. Выставка призвана вдохновить читателей историями о героях Древней Руси, Гражданской войны, Великой Отечественной, о космонавтах и людях, совершающих подвиги в мирной жизни. Здесь представлены книги о детях-героях, маршалах и солдатах, о людях разных профессий, прославившихся своим героизмом.

ОБ ИСТОРИИ ДАТЫ

Памятная дата была установлена в 2007 году после внесения Президентом РФ Владимиром Путиным изменения в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России». Праздник День героев Отечества является продолжением традиции, существовавшей в Российском государстве до 1917 года.

В 1769 году Екатерина II учредила воинскую награду, которая определяла наивысшую степень заслуг, – орден Святого Георгия Победоносца. За всю историю дореволюционной России знаками ордена Святого Георгия I степени были отмечены 25 человек. Кавалерами всех степеней «Георгия» стали герои Отечественной войны 1812 года: генералы-фельдмаршалы Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов, Михаил Богданович Барклай-де-Толли, Иван Фёдорович Паскевич, Иван Иванович Дибич-Забалканский.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Полный кавалер ордена святого Георгия Победоносца Иван Дибич во время войны с Наполеоном 20 ноября 1805 года в сражении при Аустерлице был ранен в правую руку. Он взял шпагу в левую, так и не оставив своих солдат на поле боя. За проявленную в том сражении доблесть был награжден золотой шпагой с надписью: «За храбрость».

После революции праздник (он назывался День георгиевских кавалеров) был отменён. А спустя 17 лет, в 1934 году, учредили звание Героя Советского Союза.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Первыми звание Героя Советского Союза получили 20 апреля 1934 года семь летчиков за спасение полярной экспедиции и экипажа ледокола «Челюскин». Последним звание Героя СССР в 1991 году получил капитан третьего ранга Леонид Солодков за проявленное мужество в выполнении порученного ему спецзадания и рекордное количество проведенных испытаний под водой. Самому молодому Герою Советского Союза Вале Котику было 14 лет, а самому пожилому – Матвею Кузьмину — 83 года.

Наибольшее количество наград было вручено во время Великой Отечественной войны: более 11 600 человек. Из них 227 имен с Донбасса (двое из них дважды). Звание Героев Советского союза были удостоены посмертно и шесть пионеров-героев Великой Отечественной войны: Марат Казей, Валя Котик, Лёня Голиков, Саша Чекалин, Борис Цариков и Зина Портнова.

С 1992 года в нашей стране было принято новое звание – Герой Российской Федерации. Сегодня 1214 человек получили это звание.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Первую награду Герой России и специальную медаль «Золотая звезда» получил не военный, а космонавт Сергей Крикалёв за героизм и мужество во время нахождения в длительном полете на станции «Мир», которая через 10 лет была затоплена в Мировом океане.

8 августа 2000 года президент Владимир Путин подписал указ, которым восстановил орден Святого Георгия в Российской Федерации – высшую военную награду. Она вручается старшему и высшему офицерскому составу за проведение успешных боевых операций.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Первым георгиевским кавалером в истории современной России стал генерал-полковник Сергей Макаров. Он получил награду в 2008 году за храбрость и мужество, проявленные во время боевых действий в Грузии.

В октябре 2014 года в Донецкой Республике, в продолжение традиций наградной системы Советского Союза, был издан Указ о введении звания «Герой ДНР». Отличительным знаком стала Звезда Героя Донецкой Народной Республики, Указ об учреждении которой был подписан 14 октября.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

По состоянию на 26 августа 2025 года было произведено не менее 100 награждений. Среди награждённых две женщины: первая, и долгое время единственная - Екатерина Панфилова - позывной «Лиса», командир взвода медицинской службы НМ ДНР, а также награждённая в 2022 году посмертно Ольга Качура - позывной «Корса», полковник, командир реактивного артиллерийского дивизиона 3-й гв. омсбр.

А в справочном издании «Кавалеры Золотой Звезды. Очерки о Героях Советского Союза», изданной в Донецке в 1976 году представлены наши земляки. В предлагаемой книге рассказывается о героизме и мужестве воинов-донбассовцев, которых Родина отметила высшим знаком воинской доблести – Золотой Звездой Героя Советского Союза. В книге использованы материалы Архива Министерства Обороны СССР, Государственного архива кинофотодокументов, переписка автора-составителя А. А. Трокаева со многими учреждениями, участниками Великой Отечественной войны, Героями Советского Союза и их родственниками.

четверг, 4 декабря 2025 г.

"Навстречу сердцем к вам лечу":

205 лет литературного гения

Афанасия Фета

5 декабря, мы отмечаем 205 лет со дня рождения Афанасия Афанасьевича Фета (1820-1892) – одного из самых любимых русских поэтов-лириков, известного также как переводчик и мемуарист. Его стихи, знакомые нам с детства, стали неотъемлемой частью русской литературы, представляя собой вершину любовной и пейзажной лирики.

Нежность, камерность и удивительная музыкальность его поэзии сделали многие произведения идеальной основой для романсов. Вот что говорил о поэзии Фета наш великий композитор П.И. Чайковский: «Считаю его поэтом абсолютно гениальным! …Фет в лучшие свои минуты выходит из пределов, указанных поэзией, и смело делает шаг в нашу область. Поэтому часто Фет напоминает нам Бетховена…. Подобно Бетховену, ему дана власть затрагивать такие струны нашей души, которые недоступны художникам, хотя бы и сильным, но ограниченным пределами слова. Это не просто поэт, а скорее поэт-музыкант, как бы избегающий даже таких тем, которые легко поддаются выражением словом».

В честь этого знаменательного события в библиотеке развернута выставка «Навстречу сердцем к вам лечу». Здесь вы найдете не только сборники стихов А. А. Фета, но и сведения о его жизни, а также научные труды, посвященные его творчеству и жизни.

«Жизнь моя – самый сложный роман», – признавался Афанасий Афанасьевич Фет. Разбираться в этом романе, в судьбе и творчестве Фета и сложно, и интересно. Тяжело, потому что Фет был во многом несчастным человеком, судьба била его немилосердно. Большую часть жизни Фет посвятил тому, чтобы вернуть себе дворянский титул и фамилию Шеншин. Когда 14-летний Афанасий против своей воли получил фамилию «Фет», он тут же превратился из русского столбового дворянина в немца-разночинца. Такой крутой поворот в его судьбе в один миг стал источником его несчастий и бесчестья. Он лишился социального положения, дворянской привилегии, права наследования родового имения Шеншиных.

Тайна рождения Афанасия Фета не идет ни в какие сравнения с таинством происхождения на свет других знаменитых личностей, родившихся при загадочных обстоятельствах. До сих пор нет точных данных о настоящей дате рождения поэта, но сам Фет предпочитал праздновать именно 5 декабря, в один день с его близким другом поэтом Федором Тютчевым.

У Афанасия Фета были душевнобольные родственники. За собой поэт часто замечал приступы тяжелей меланхолии. Он все время боялся, что, в конце концов, его постигнет та же участь. Непредвиденное обстоятельство - сердечный приступ – помешало наступлению наследственного безумия.

В 1857 году Фет женился на Марии Петровне Боткиной, дочери купца. В старости Афанасий Фет убеждал свою жену в том, что она никогда не увидит, как он умрет. Так проявлялась его забота о супруге. В итоге так и случилось: поэт умер в гордом одиночестве от сердечного приступа. До своего 72-летия поэт не дожил всего два дня.

Знал поэт и счастье. Счастьем и мукой был и его поэтический дар. Именно Афанасий Фет одним из первых в русской поэзии открыл новый способ самовыражения — показывать внутренние переживания через внешнюю атрибутику — и довел этот способ до совершенства (достаточно вспомнить знаменитые «Шепот, робкое дыханье...» (не имеющее глаголов и состоящее из одного предложения) или «На заре ты ее не буди...»). Все, что находится вокруг автора, вся лирическая одухотворённая картина, и является самым подлинным выражением чувств. Надо только искренне всё запечатлеть.

В 1840-м Фет опубликовал свой первый поэтический сборник – «Лирический пантеон». Сам «бог» отечественной критики В.Г. Белинский отметит в обзоре «Русская литература в 1843 году»: «... Из живущих в Москве поэтов всех даровитее г-н Фет».

Фет писал стихотворения до самой смерти в 1892 году, и главная тема поздней лирики Фета — это любовь. Поэт пишет о любви так же тонко и проникновенно, как писал в юности. Порой даже невозможно поверить, что эти строки написал уже стариком:

На темных зыбях Средиземного моря,

А мы любовались с тобою огнями,

Что мчались под нами, с небесными споря.

Удивительно, но при жизни Фета его поэзия не получила заслуженного признания. Лишь в XX веке читатели всего мира смогли по-настоящему оценить его удивительный дар – способность открывать нам красоту, гармонию и совершенство мира. Предлагаем вам вновь открыть для себя чарующий и романтический мир стихов Афанасия Фета.

пятница, 28 ноября 2025 г.

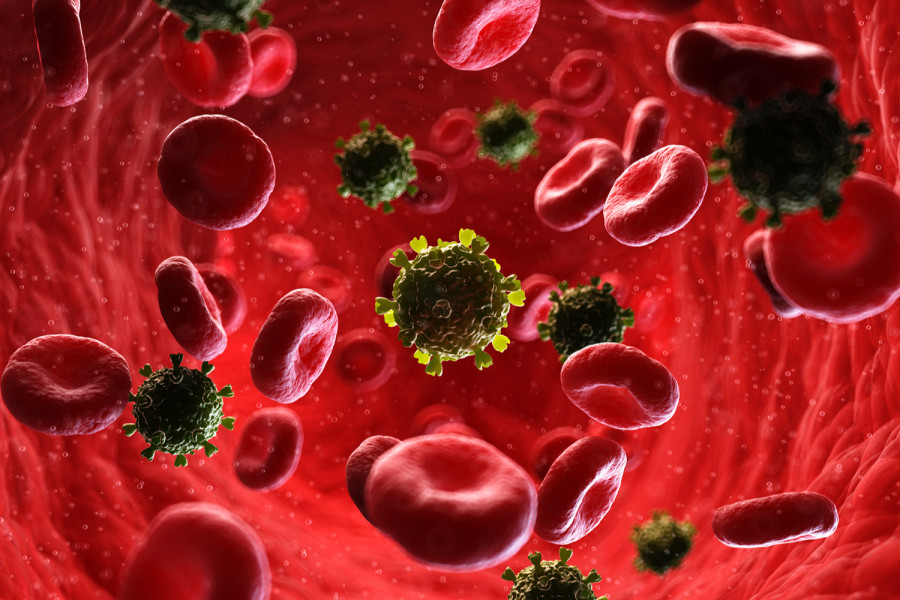

СПИД: жить зная факты

Всемирный день борьбы со СПИДом учредила Всемирная организация здравоохранения в 1988 году. Именно здесь был озвучен всеобщий призыв к информированию населения о симптомах и способах передачи этого заболевания. Здесь получила поддержку и та мысль, что население планеты должно проявить социальное терпение к людям, страдающим от СПИДа.

«Преодолевая трудности, трансформируя ответные меры на СПИД» — девиз Всемирного дня борьбы со СПИДом в 2025 году — призывает удержать достижения прежних лет в области противодействия распространению данного заболевания.

Символом борьбы со СПИДом является красная ленточка, была задумана весной 1991 года. Ее идея принадлежит художнику Франку Муру.

Психика человека устроена таким образом, что всегда где-то в глубине души хранится уверенность – «со мной беды не случится, я сильный, я смогу это контролировать». И даже длинный перечень известных людей, ушедших в другой мир, кто так же был уверен в своих силах и чувстве меры, не убеждает. И горька истина, что вирус все равно рано или поздно искалечит жизнь.

В первый момент при получении диагноза «ВИЧ-инфекция» большинство людей испытывают сильнейший шок, а затем перед ними встает вопрос о том, как сложится их дальнейшая жизнь, сколько она продлится и как это все отразится на близких им людях.

Не существует типичной или единой реакции на этот диагноз; все воспринимают его по-разному. Многих охватывает гнев, подавленность, отчаяние, страх за себя или за близких. Некоторые в первый момент думают о самоубийстве. Другие, напротив, абсолютно спокойны. Нередко человек вначале не верит своему диагнозу.

Знание о своей ВИЧ-инфекции практически всегда приводит к изменениям в жизни человека. Прежде всего, меняются его представления о ВИЧ и СПИДе, которые бытуют в обществе, а значит, присутствуют и у самого человека.

Установлено, что ВИЧ передался в результате зоонозы — процесса, при котором вирусы и инфекции переносятся с животных на людей. Предполагают, что произошло это на рубеже XIX и XX веков. Оба типа вируса попали к человеку от обезьян, которые обитали южнее Сахары на Африканском континенте. Существуют данные, что охотники в Африке заражались вирусом иммунодефицита обезьян, но поскольку он (был?) довольно слабый, то легко подавлялся иммунной системой человека. И лишь многочисленные заражения и последующие социально-экономические процессы позволили ему превратиться в ВИЧ. По одной из версий, колонизация Африки стимулировала высокий уровень проституции и незащищенных половых связей, которые способствовали распространению вируса. По другой версии, этому процессу помогала клиническая антисанитария: общие шприцы и иглы для вакцинации, плохая стерилизация хирургических и других медицинских инструментов.

Актуальность проблемы ВИЧ/СПИД заключается в том, что эпидемия не является только медицинской проблемой. Её распространение, затрагивает все сферы жизни общества и касается каждого из нас. Взгляд на эпидемию как на проблему асоциальных людей (гомосексуалисты, наркоманы и др.) отошли в прошлое. Несмотря на прогресс в лечении и профилактике, число заболевших и инфицированных во всём мире продолжает расти, затрагивая людей, не относящихся к группам высокого риска.

Справка 👇

ВИЧ-инфекция – состояние, при котором в крови человека присутствует вирус иммунодефицита человека. Если инфекцию не лечить, то через 6-10 (иногда до 20) лет иммунитет начинает постепенно снижаться и развивается СПИД - синдром приобретенного иммунодефицита. Современная медицина позволяет человеку с ВИЧ сохранять нормальный уровень иммунной защиты и жить долгой и полноценной жизнью.

Название AIDS (Acquired immunodeficiency syndrome — синдром приобретенного иммунодефицита, СПИД) впервые прозвучало в сентябре 1982 года. Вокруг этого вируса вообще вырастет небывалое количество слухов и домыслов — настолько сильно пугала людей стремительно распространяющаяся, смертельно опасная и неизлечимая болезнь.

Справка 👇

ВИЧ и СПИД – это не одно и то же. ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) – это хроническая инфекция. СПИД – это поздняя, запущенная стадия ВИЧ-инфекции, когда иммунитет крайне ослаблен. При своевременном лечении стадии СПИДа можно никогда не достичь – человек живет так же долго, как и без ВИЧ.

Только в 1984 году ученые наконец выяснили, что именно вирус вызывает СПИД. Спустя год был зарегистрирован первый тест на ВИЧ. К концу 1985 года число зарегистрированных по всему миру заражений достигло 20 тысяч. Тогда же от СПИДа умерла первая знаменитость — американский актер Рок Хадсон. Этот список в дальнейшем продолжат супермодель Джиа Каранджи, музыкант Фредди Меркьюри, теннисист Артур Эш и другие. К концу 1986 года ВОЗ получила сообщения о ВИЧ-положительных из 85 стран.

Первые симптомы ВИЧ и СПИДа 👈

Если произошло заражение, вирус может пройти три стадии. Стадия 1. Острая инфекция длится несколько недель после контакта. Вирус быстро размножается, организм пытается выработать антитела. Обычно человек ничего не чувствует, однако могут возникать некоторые симптомы, которые легко спутать с другими вирусными заболеваниями.

Стадия 2. Латентный период. Первичные симптомы проходят, как правило, через несколько месяцев, когда вирус переходит во вторую стадию, которая может длиться несколько лет. Для нее уже характерны другие симптомы: частые пневмонии; воспаленные лимфоузлы; повторяющийся жар; ночная потливость и др. Как и на первой стадии, симптомы могут возникать и пропадать. Все это время человек заразен и может передавать вирус дальше. Подтвердить наличие ВИЧ может тестирование.

Стадия 3. Терминальная стадия, СПИД. Без антивирусной терапии вирус порождает синдром приобретенного иммунодефицита человека, развитие которого может занять 10–15 лет. Состояние, при котором организм самостоятельно не способен противостоять инфекциям внутри и извне. Нередко о наличии ВИЧ больные узнают уже на последней стадии, когда симптомы становятся ярко выражены и инфицированный попадает в больницу.

Ученые пытаются разработать вакцину от ВИЧ, которая могла бы решить многие этические проблемы. Но пока такой прививки не существует. В 2016 году в Южной Африке началось тестирование первой вакцины от вируса. За три с половиной года изучения она показала эффективность всего 31,2%. В других странах, включая Россию, также проводят работы по созданию вакцины от ВИЧ.

Справка 👇

Вирус иммунодефицита человека не передается: при рукопожатиях, объятиях, через пот или слезы, при кашле и чихании. Неповрежденная кожа является естественным барьером для вируса. ВИЧ содержится только в 4 жидкостях человеческого организма: крови, сперме, влагалищных выделениях и грудном молоке.

ВИЧ не передаётся: через посуду, одежду, белье, бытовые предметы; дружеских поцелуях; при посещении бассейна, сауны, туалета; при укусах насекомых; через пищу, воду.

Справка 👇

Ситуация по ВИЧ в России. Минздрав и Роспотребнадзор фиксируют постепенное снижение новых случаев. За 2024 год в стране было выявлено около 48-49 тыс. новых диагнозов, что ниже показателей 2023 года. Но эпидемическая ситуация остается неоднородной: в ряде регионов снижение значительное, в других – колебания продолжаются.

На сегодняшний день современная медицина выделяет самый эффективный метод лечения - антиретровирусную терапию.

Справка 👇

Антиретровирусная (АРВ) терапия: высокоэффективна; имеет минимум побочных эффектов; чаще всего, ограничивается 1 таблеткой в день; полностью бесплатна в России. Раннее начало лечения = нормальная продолжительность жизни.

Следует подчеркнуть, что антиретровирусная терапия не приводит к полному выздоровлению, но это даёт возможность человеку с ВИЧ -качественно прожить почти столько же, сколько человек без вируса.

Справка 👇

Стигма (от др.-греч. — "знак, клеймо") – один из главных врагов профилактики. Проблема не в вирусе, а в отношении к людям. Стигма приводит к тому, что люди боятся сдать тест или начать лечение. Роспотребнадзор и Минздрав России подчеркивают: лучшая профилактика – главное оружие общества – информированность, сострадание и готовность поддержать.

Современные люди не готовы принять человека с ВИЧ-инфекцией. Некий страх перед заболеванием присутствует все равно. Бывает и такое, что зараженного человека могут «выжить» с работы. Но, согласно современному законодательству, человек зараженный ВИЧ не может работать только в военных и силовых структурах. А так, он может стать даже врачом. Официально отстранить от работы на основании диагноза никого нельзя.

Основные меры профилактики ВИЧ-инфекции:👈

- предпочтение сексуальных контактов с постоянным половым партнером. Если его в вашей жизни пока нет, помните: использование презервативов – самый простой и надежный способ защиты от ВИЧ-инфекции и от других инфекций, передающихся половым путем при каждом сексуальном контакте;

- использование персональных или стерильных инструментов для бритья, маникюра, нанесения татуировок, пирсинга и других инструментов, нарушающих целостность кожных покровов;

- полный отказ от наркотиков, особенно тех, которые вводятся с помощью инъекции.

Справка 👇

Тестирование – важнейшая мера профилактики. ВОЗ рекомендует проходить тест на ВИЧ раз в год, а при наличии факторов риска – чаще. Тест можно сдать бесплатно и анонимно.

Справка 👇

При лечении во время беременности, родов и грудного вскармливания риск передачи ребенку – менее 1%. Это мировая статистика.

Деятельность ВОЗ👈

Документ «Глобальные стратегии сектора здравоохранения в отношении ВИЧ, вирусного гепатита и инфекций, передаваемых половым путем, на период 2022–2030 гг.» определяет основные направления стратегических мер, позволяющих к 2030 г. достичь целей по противодействию СПИДу, вирусным гепатитам В и С и инфекциям, передаваемым половым путем.

Кто такие ВИЧ-диссиденты👈

Существует движение, которое называется ВИЧ-диссидентство. Его представители либо отрицают в целом существование вируса, либо его опасность, в некоторых случаях подвергают сомнению связь ВИЧ и СПИДа.

Что делать, если был риск заражения?👈

Важно знать про экстренную профилактику. Если потенциально опасный контакт произошел, необходимо:

- обратиться к врачу в течение 72 часов;

- начать профилактику (курс 28 дней);

- пройти тестирование.

💓 Будьте здоровы! Берегите себя!💔

четверг, 20 ноября 2025 г.

20 ноября 2025 года в учебных группах 4ТО, 3ТЭМ и ТЭМ-24 отделения СПО «Автотранспортный колледж» состоялось открытое воспитательное мероприятие «Не ради славы и наград: об истинном и ложном патриотизме». Мероприятие организовали заведующий сектором библиотеки Иноземцева А.Я., старший методист Юсупова-Вельгорская Л.А. и преподаватель Кучеренко Н.М.

Проведение данного мероприятия приурочено к Году защитника Отечества и 80-летия Великой Победы. Актуальность мероприятия заключается в том, что, говоря о патриотизме как о национальной объединяющей идее и духовной ценности, следует не только конкретизировать само понятие «патриотизм», но и различать формы его проявления на поведенческом уровне человека, проявляющиеся в конкретных действиях и поступках гражданина. И это еще один повод спросить себя: являюсь ли я истинным патриотом своей Родины?

Патриотизм – это не движение против чего-либо, а движение за те ценности, которыми располагает общество и человек. Патриотизм – это, прежде всего, состояние души, он воспевался во все времена в образах смелых и сильных героев произведений отечественных писателей XIX-XX века.

Но в современном обществе, особенно в молодёжной среде, распространен и псевдопатриотизм – показное проявление патриотизма, не основанное на истинных чувствах любви и преданности своей стране, а преследующее корыстные цели. В центр такой концепции ставится личность человека, ее потребности и комфорт. Это приводит к разрушению духовности и нравственности, а также к деградации личности.

Среди обучающихся колледжа был проведен анонимный опрос «Патриот. Какой он?». Анализируя ответы участников, можно сделать вывод о том, что патриотическое сознание и гражданская зрелость обучающихся колледжа находится на достаточном уровне.

Истинный патриотизм основан на любви и уважении к своей стране и ее многовековой культуре, ценностям, обычаям. Невозможно любить Родину и не интересоваться ее историей и культурным наследием. Поэтому так важно изучать отечественную историю, читать классическую литературу, знакомиться с культурой и традициями нашей страны.

В ходе мероприятия студентам были представлены определения истинного и ложного патриотизма, на примерах показаны их проявления.

Настоящий патриотизм должен быть действенным. У каждого свой путь. Кто-то вносит свой вклад через защиту нашей страны, кто-то – через воспитание детей в морально-нравственных ценностях, кто-то – через помощь другим и благотворительность. Сегодня многие россияне оказывают гуманитарную помощь, а дети пишут письма солдатам, чтобы поддержать их боевой дух. Это достойные и прекрасные проявления человеколюбия и патриотизма. Поэтому каждому из нас важно понять, что мы можем сделать прямо сейчас для благополучия своей страны.